Introduction

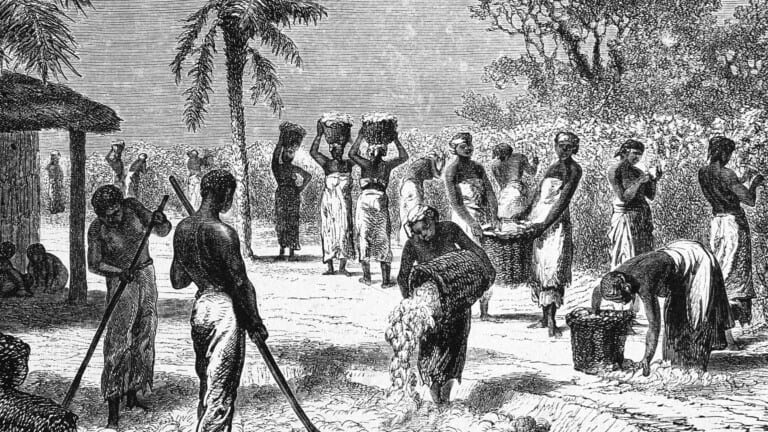

In the late 18th century, the American Constitution accepted the existence of slavery. It was considered an institution: there have always been slaves since the 18th century.

They chose black slaves instead of Indians because of the trial of Valladolid, where people wondered if the Native was a man or simply an animal. It turned out to be a theological problem: if the Native did not have a soul then he was an animal.

In the end, they declared that Natives had a soul and this “discovery” caused an economic shock: the Natives could not be employed anymore in plantations and ships started bringing in African slaves.

Slavery

Towards the end of the 18th century, people thought slavery would naturally die out. They were very naive.

Unfortunately, Whitney invented the Cotton Gin and put an end to those naive considerations.

Rather than declining, the number of slaves increased in the South: in 1820, there were 1,500,000 slaves in America. There were 4,000,000 in 1860.

Slavery was an economic problem for 75% of the cotton crops were exported, representing 60% of America”s foreign earnings. Slavery was hence very profitable to the South and – by way of consequence – to the whole continent.