I – Définitions

La population active totale = population active occupée + personnes à la recherche d’un emploi (chômeurs)

La population inactive = étudiants + retraités + femmes au foyer (sans travail et n’en recherchant pas)

Le taux d’activité = ( population active totale / total des personnes en âge de travailler (17-64 ans) ) * 100

Un secteur d’activité est l’ensemble des entreprises ayant la même activité principale. Les actifs sont classés selon l’activité principale de l’entreprise.

La classification en 3 secteurs d’activités est dûe à Colin Clark (1940) et à Fourastié :

- secteur 1 : agriculture, extraction, production de matières premières

- secteur 2 : industrie

- secteur 3 : services

Le secteur 3 a un sous-ensemble : le secteur informationnel (information, communication).

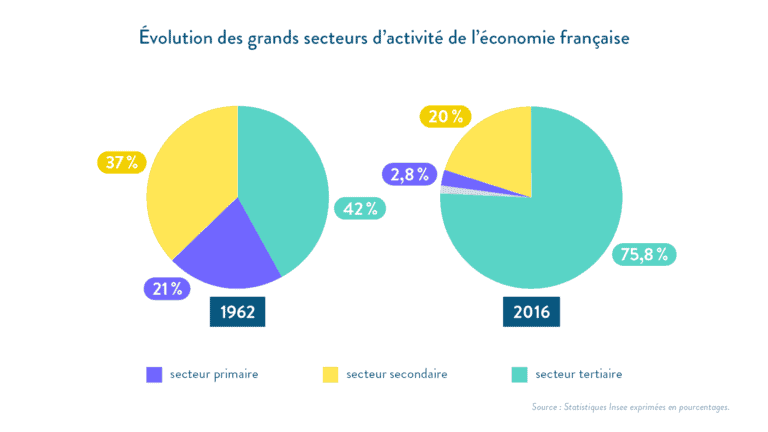

La loi des 3 secteurs est le phénomène constaté par Colin Clark et Fourastié : la répartition de la population active entre les 3 secteurs évolue toujours de la même façon : l’évolution de la demande et les progrès de la productivité conduisent à un déplacement des actifs du secteur 1 vers les secteurs 2 puis 3.

II – Facteurs expliquant l’évolution de la population active

L’évolution démographique : baby-boom (accroissement de la population) et baby-crack (baisse de la population : accroissement moins rapide)

Le solde migratoire : positif ou négatif

Le taux d’activité des femmes

La durée des études : retarde l’entrée dans la population active

L’âge de départ à la retraite : la loi Auroux de 1982 a fixé la retraite à 60 ans au lieu de 65 ans mais la réforme de 1994 a allongé la durée du travail (passant de 37.5 à 40 ans)

III – Evolution de la structure socioprofessionnelle

A – Les pays industrialisés

La croissance de la population active s’est accompagnée de profondes mutations (déclin de la paysannerie, essor de l’industrie après la révolution industrielle, importance de la classe ouvrière : augmentation du nombre de cols bleus).

Il faudra attendre 1960 pour que les emplois de bureau et le tertiaire progressent (cols blancs). L’extension du salariat (86% de la population en 1997) marque le déclin des professions indépendantes. Notons aussi l’augmentation du taux d’activité des femmes ainsi que l’essor des classes moyennes.

B – Les pays en développement

Connaissent les mêmes mutations que les pays industrialisés et les NPI (Nouveaux Pays Industrialisés) : essor de l’industrie et du tertiaire.

Certains PED connaissent une croissance très importante du tertiaire : les pays les moins avancés (PMA). Cette hypertrophie du secteur 3 n’est pas synonyme de développement mais d’un nombre élevé de fonctionnaires et de petits métiers.

IV – La tertiarisation de l’économie ?

A – Nous sommes dans une société tertiaire

La croissance est plus soutenue dans les services et le commerce que dans les autres secteurs d’activités.

Hausse du nombre de cols blancs.

Hausse de la demande des ménages (tourisme, soins aux personnes âgées…)

Gains de productivité : plus de main d’oeuvre dans le secteur tertiaire (cf. loi des 3 secteurs).

Hausse de la demande de services des entreprises (restauration, entretien, gardiennage, sécurité, publicité, service de recrutement de personnel (chasseurs de têtes), informatique, comptabilité).

Les débouchés sont plus dynamiques.

B – Définition du secteur tertiaire

Le secteur tertiaire est constitué par les services, i. e. les activités ne se matérialisant pas par un bien particulier. C’est un secteur à part entière, hétérogène : ce n’est plus un secteur résiduel.

Ce secteur connaît 2 classifications :

- services marchands – services non marchands

- services aux particuliers – services aux entreprises

L’investissement immatériel est considéré comme un service :

- coût élevé de certains services : la publicité par exemple

- taille des entreprises : banque (chiffre d’affaire important)

C – Causes de l’évolution du secteur tertiaire

1 – Services aux particuliers

Augmentation du taux d’activité des femmes.

Vieillissement de la population (augmentation de l’espérance de vie). Il existe un créneau dans le domaine de la vieillesse (kinés, gardes, médecins, repas à domicile….)

Augmentation des loisirs (voyages, danse, musique…).

Urbanisation croissante.

Innovations liées au progrès technique (l’informatique et sa généralisation).

Lois d’Engel.

2 – Services aux entreprises ou “le marché de l’externalisation”

Marché de l’externalisation : les entreprise confient de plus en plus de fonctions à des prestataires de service (cantine dans une école par exemple). Ces entreprises se recentrent alors sur leurs activités principales.

- motivation financière : rapport qualité / prix (maîtrise des coûts)

- excellence : recours à des spécialistes

- plus grande souplesse dans la gestion du personnel (contrats de 1 à 2 ans pour éviter le problème des licenciements)

- adaptation aux fluctuations du marché et aux innovations techniques

Les services rendus aux entreprises sont à finalité industrielle.

D – L’essor des services est-il toujours synonyme de déclin de l’industrie (ou peut-on parler de désindustrialisation) ?

1 – Oui…

- part représentée par l’industrie dans le PIB et dans la population active

- baisse du nombre d’ouvriers

- restructuration d’entreprises : licenciements

- déclin des grands secteurs d’activité

- délocalisation : coûts de la main d’oeuvre

2 – Mais…

- il existe une interdépendance entre les 2 secteurs :

- le secteur tertiaire rend service à l’industrie : publicité, conseils…

- le secteur de l’industrie rend service au tertiaire : ordinateurs…

- il existe une division du travail entre les entreprises industrielles et le secteur tertiaire : marché de l’externalisation.

- il existe une certaine complémentarité entre les 2 secteurs : illusion de tertiarisation.

- le commerce et le transport sont le prolongement naturel de l’industrie.

- les performances des grandes surfaces marquent les gains de productivité de l’industrie. De plus, les grandes surfaces sont aussi source de débouchés pour les produits industriels.

Conclusion : sommes-nous dans une société post-industrielle comme le prédisait Colin Clark ?

Oui, car les services ont dépassé l’industrie dans le PIB et dans l’emploi. Aujourd’hui : importance de la matière grise, des métiers du tertiaire et de la croissance de la demande de services par les ménages (lois d’Engel).

Mais l’industrie continue à jouer un rôle déterminant dans la compétition internationale : elle envahit tous les secteurs (secteur tertiaire, secteur primaire).

Donc il faudrait plutôt parler de :

- tertiarisation du secteur 2 et 1

- secondarisation du secteur 3 et 1

Finalement, chacun des 2 secteurs a besoin de s’appuyer sur l’autre pour obtenir des résultats.

Nous sommes aujourd’hui dans une société hyper-industrielle car:

- la part de la production industrielle est importante

- les investissements dans l’industrie sont importants (robotisation)

- les emplois directs diminuent

- il existe un niveau élevé d’investissement dans les services (banques)

- la part des services dans l’industrie est importante