A l’évocation de la notion d’« Encyclopédie », c’est vers Diderot et son œuvre magistrale que se dirige d’emblée notre pensée. Seulement, cet encyclopédisme que l’on attribue à Diderot n’est pas né au XVIII è siècle.

Ce concept est le fruit d’un très ancien héritage : l’« εγκυκλιος παιδεια » qui définit un système d’éducation grec embrassant toutes formes de savoir.

Ce concept encyclopédique, associé au IVe siècle à l’éducation du jeune grec, est ainsi véritablement ancré dans la pensée antique. Il évolue cependant sous l’influence des écoles philosophiques, notamment de celle d’Aristote dont la tradition d’enseignement marque la naissance d’une forme de courant encyclopédique.

En effet, la philosophie péripatéticienne comprend trois grands domaines d’investigation qui comprennent l’éthique, la logique et la physique. D’emblée, l’association de ces différents domaines de recherche dénote d’un appétit de savoir grandissant, d’un véritable mouvement d’intellectualisation dans le domaine de la connaissance.

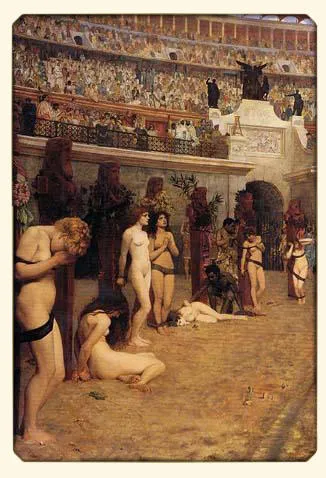

Dans la continuité de ce cheminement engendré par la philosophie, la période hellénistique témoigne d’un intense bouillonnement intellectuel et culturel. C’est ainsi que dans les villes de Pergame, de Rhodes ou encore d’Alexandrie dont l’immense bibliothèque illustre cet intérêt pour la connaissance, le foisonnement scientifique est remarquable.

Les travaux des érudits venus de tout le monde hellénistique se multiplient et donnent ainsi lieu à des publications de grands textes de savoir qui marquent une étape dans l’évolution de ce courant encyclopédiste.

Quant à Rome, c’est à partir du premier siècle de notre ère que la littérature scientifique se développe, fruit de l’héritage de Caton l’Ancien ou de Varron, célèbres pour leurs compilations de faits pratiques : le De Agricultura de Caton constitue une encyclopédie pratique destinée à son fils qui recense tous les éléments importants concernant l’agriculture tandis que le De Lingua Latina constitue la première grammaire latine connue. La publication de ces ouvrages représente les fondements de cette tradition encyclopédique à Rome.

Elle évolue une nouvelle fois avec Lucrèce qui au premier siècle avant notre ère est le premier à écrire un traité scientifique sous forme poétique en latin : De Natura Rerum.

A partir du premier siècle, l’écriture de textes scientifiques en prose se fait beaucoup plus importante et jouit d’une plus large diffusion. Dans de nombreux domaines, ces écrits scientifiques apparaissent : Vitruve écrit son De Architectura, traité d’architecture, Celse publie le De Medicina et Sénèque compose les Naturales Quaestiones.

Aussi, l’ouvrage de Pline l’Ancien intitulé Naturalis Historiae reste le plus représentatif de cette tradition encyclopédiste. Au regard de tous ces textes qui présentent, malgré leur caractère scientifique commun, de grandes différences, on pourrait s’interroger sur les caractéristiques qui définissent l’encyclopédisme à Rome.

Pour envisager cette question, nous déclinerons cette étude en trois mouvements : le premier sera consacré à la méthode de composition utilisée par les encyclopédistes. Puis, nous considèrerons l’écriture à deux niveaux de ces traités scientifiques : érudition et accessibilité. Enfin, nous nous interrogerons sur la valeur scientifique de ces écrits.

Lire la suite