I – Les politiques conjoncturelles

A – Définition

Une politique conjoncturelle est une politique à court-terme, son action est donc limitée dans le temps. C’est l’ensemble des interventions de l’Etat susceptibles de modifier à court-terme l’évolution de l’économie.

L’objectif est de maintenir les 4 grands équilibres du carré magique : croissance, stabilité des prix, emploi et équilibre extérieur.

Une politique de relance à pour objectifs la croissance et l’emploi.

Une politique de rigueur a pour objectifs la stabilité des prix et l’équilibre extérieur.

B – Les différents instruments

- politique monétaire : taux d’intérêts (pour la relance, baisse des taux – pour la rigueur, hausse des taux)

- politique budgétaire : dépenses publiques, investissements publics, grands travaux

- politique fiscale : impôts

- politique sociale : revenus de transferts

- politique de revenus : SMIC, indexation des salaires sur les prix

C – Les deux grands courants de pensée

Les politiques de relance s’inspirent de deux courants de pensée : les keynésiens et les libéraux.

1 – Les keynésiens

Les keynésiens sont partisans de l’Etat-Providence et prônent une politique de relance par la demande, la demande anticipée des entrepreneurs formant la demande effective (demande de consommation et demande d’investissement).

Les buts sont l’amélioration de l’emploi et de la croissance. La relance par un déficit budgétaire fonctionne avec le multiplicateur d’investissement. Ce déficit sera résorbé par les impôts à long terme.

L‘intervention de l’Etat est nécessaire lorsque l’économie de marché est défaillante : il faut aider les marchés “myopes” (la myopie des marchés fait référence aux imperfections) comme par exemple les biens collectifs. On parle d’équilibre de sous-emploi. L’Etat intervient pour essayer d’atteindre le plein emploi.

La politique monétaire doit jouer un rôle d’accompagnement. Il n’y aura pas de relance si la politique monétaire n’engendre pas une hausse de la demande.

Limites :

- endettement cumulatif : effet boule de neige

- inflation

- dégradation de la balance commerciale (1982 : hausse des importations)

- fuite des capitaux flottants

2 – Les libéraux

Position des libéraux en général :

- partisans d’une relance par l’offre

- Etat-gendarme

- importance du marché auto-régulateur qui assure l’équilibre

- partisans de la main invisible

- baisse de la fiscalité

- équilibre budgétaire

- protection sociale allégée

- politique monétaire stricte

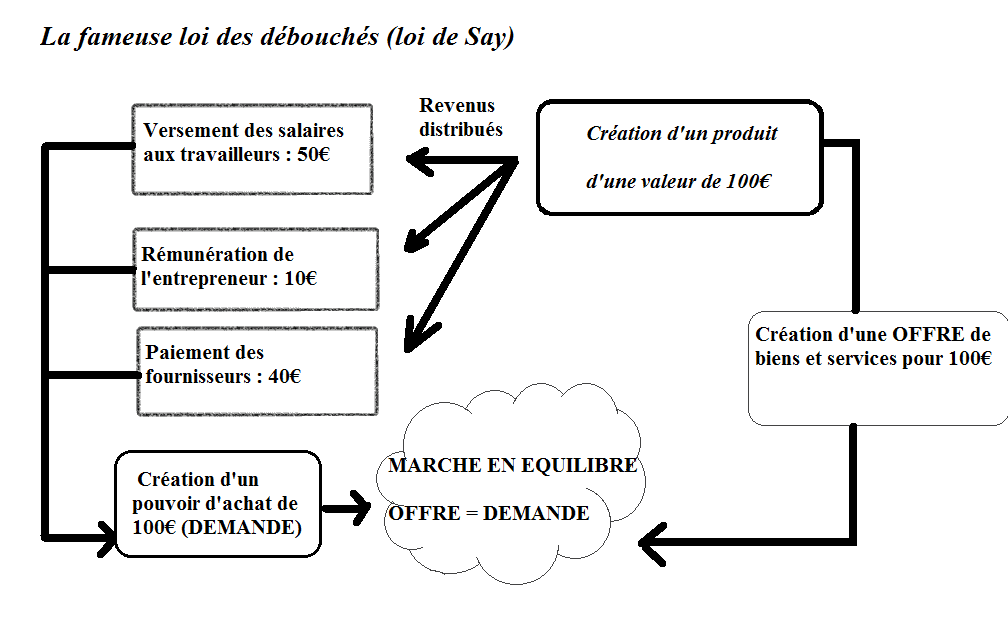

Pour Jean Baptiste Say (1767-1832), “l’offre crée sa propre demande” : c’est la loi des débouchés. Pour lui, une crise durable est impossible.

Jean-Baptiste Say est un économiste qui considérait l’entrepreneur comme essentiel en économie. Selon lui, l’entrepreneur dirige l’entreprise et initie la production de biens et services. Cela le place au cœur de ce qu’on appelle la loi de Say.

Dans la première étape de la loi de Say, l’entrepreneur demande des services productifs. Il achète le travail des employés, utilise le capital des investisseurs et exploite les terres des propriétaires fonciers. Ces fournisseurs de services productifs sont essentiels, car leur interaction avec l’entrepreneur crée trois types de revenus : les salaires pour le travail, les intérêts pour le capital, et les rentes foncières pour l’utilisation de la terre.

Chez Say, l’entrepreneur ne gagne pas de profit direct. Les revenus générés (salaires, intérêts, rentes) sont utilisés pour acheter les biens et services produits, ce qui soutient la consommation et l’investissement. Les travailleurs et fournisseurs consomment, tandis que les capitalistes réinvestissent leurs intérêts.

Selon Say, le marché s’équilibre de lui-même : la valeur créée par un produit génère des revenus, qui à leur tour créent une demande pour ce produit. Ainsi, l’offre crée sa propre demande, ce qui maintient le marché en équilibre.

Laffer : théoricien de l’offre.

Pour Milton Friedman et les monétaristes :

- le symptôme majeur de la crise est l’inflation. Il faut mettre en oeuvre une politique de lutte contre l’inflation.

- une politique d’expansion monétaire keynésienne (crédit facile) favorise le développement de l’inflation. En effet, Friedman constate que la masse monétaire augmente plus vite que l’activité économique. La cause de l’inflation est donc une accroissement anormal de la quantité de monnaie par rapport au volume de la production.

- Milton Friedman est donc pour une politique monétaire stricte : théorie quantitative de la monnaie.

- il remet en cause la courbe de Phillips (qui était keynésien)

Les keynésiens luttent contre le chômage même si l’inflation apparaît. Friedman veut d’abord lutter contre l’inflation : pour lui, l’inflation est gênante car elle remet en cause la possibilité d’un calcul économique rationnel.

Il critique donc la politique de relance par la demande parce que les agents économiques ne prennent pas conscience de l’effet inflationniste des mesures keynésiennes.

Face à la demande, les entreprises vont produire jusqu’à ce qu’elles réalisent que leurs recettes sont dévalorisées par l’inflation. Les salariés vont connaître une hausse de salaire alors que leur pouvoir d’achat baisse à cause de l’inflation. Les agents économiques comprennent que la hausse de leur rémunération est compensée par celle des prix et vont modifier leur comportement.

Pour Friedman, la relance keynésienne est une tromperie des agents économiques. Le but des monétaristes est d’instaurer la confiance en faisant baisser l’inflation : les produits nationaux seront alors plus compétitifs, augmentant le solde de la balance commerciale, entraînant ainsi une hausse de la croissance et de l’emploi. C’est la politique de désinflation compétitive.