Moving west

In 1783, more and more settlers had set in the new territories between the Appalachian Mountains and the Mississippi River.

Settlers journeyed across the mountains to create new settlements out of the wilderness.

The problem was that Indians already lived there: settlers were perceived as thieves and this led to a struggle for land in the late 18th century.

The new Government tried to keep peace with the Natives by treaties but they were never respected, for obvious reasons.

President James Monroe wrote that the Natives’ hunting way of life “required a greater extent of territory that is compatible with the progress of civilized life and must yield to it. If the Indian tribes do not abandon that state and become civilized, they will decline and become extinct”.

Therefore, the only way to survive for Natives is to be moved further West into “Indian territories”. In 1830, the American Government passed a law to put this policy into practice, the Indian Removal Act.

One of the most tragic examples is that of the Cherokees, who were the first to suffer from this policy. The Cherokees had evolved into a civilized community and had followed the White rules: they had their newspapers and their constitution, modelled on the American one. But none of this saved them.

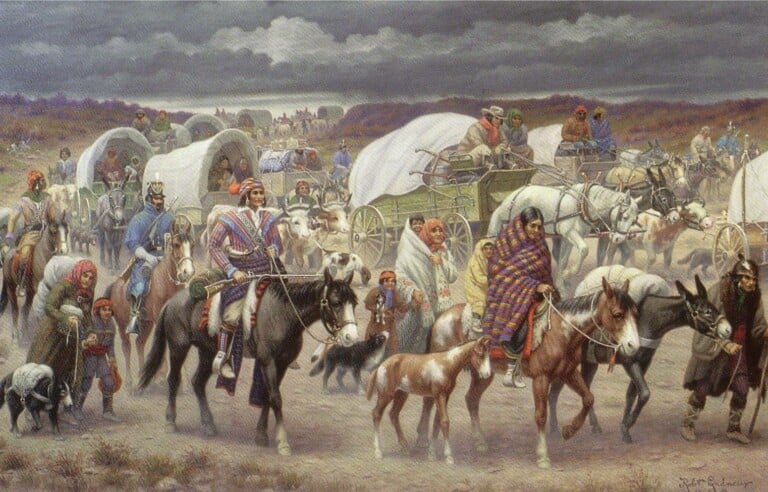

In the 1830’s, Congress decided their land belonged to Georgia and that it had to be sold to White settlers. The Cherokees were forced to march hundreds of miles to reach Oklahoma.

With the terrible winter of 1830, their journey turned out to be a nightmare that lasted 5 months. A quarter of the Cherokee nation perished: it was called the “Trail of Tears“.

The Federal Government started to organize the land for settlement: land should be surveyed and divided into square units called “townships” (about 6 x 6 miles). It marked the beginning of the gigantic expansion.